Ihr Lieben, wusstet ihr, dass Hochbegabung bei Mädchen viel seltener auffällt als bei Jungs? Ganz einfach, weil hochbegabte Mädchen sich eher anpassen und sozial nicht auffallen, was dann wiederum seltener zu Testungen führt. Genauso war es bei unserer Leserin Barbara. Ihre fast 12-Jährigen Zwillinge sind hochbegabt, die letzten Jahre waren allerdings eine ganz schöne Achterbahnfahrt. Danke, dass du uns davon erzählst, liebe Barbara!

Warum Hochbegabung bei Mädchen seltener auffällt und was ich heute anders machen würde

Dass unsere Zwillingstöchter etwas speziell sind, ist mir erst nicht aufgefallen. Nina und Lena sind unsere einzigen Kinder, Erfahrung mit frühkindlicher Entwicklung hatte ich also nicht. Als die Kinder achtzehn Monate alt waren, sind wir nach Amsterdam gezogen. Zu dem Zeitpunkt sprachen unsere Töchter auf Deutsch schon in ganzen Sätzen, und wenige Monate nach unserem Umzug auch auf Niederländisch, aber das fand ich normal. Mit wem hätte ich sie vergleichen sollen? Die Kleinkinder in der Spielgruppe, bei der ich Lena und Nina für drei Vormittage angemeldet hatte, sprachen besser Niederländisch als ich, und gleichaltrige deutsche Kinder sahen wir nur noch stundenweise bei unseren Heimatbesuchen.

Dank meiner kaum vorhandenen Sprachkenntnisse schwante mir auch nichts, als mich die Spielgruppenleiterin öfter darauf ansprach, wie „schlimm“ Lena und Nina seien. Damals habe ich mich gefragt, was meine Kinder denn angestellt haben könnten. Heute weiß ich, dass sie „slim“ sagte, was auf Deutsch „schlau“ bedeutet.

Im Nachhinein war das Sprachtalent von Nina und Lena nicht das einzige Anzeichen für eine Hochbegabung. Nina war seit ihrer Geburt emotional extrem sensibel, konnte schlecht ein- und durchschlafen und zeigte viele Ängste. Lena suchte oft den Kontakt zu Erwachsenen und älteren Kindern, diskutierte ausdauernd und war extrem perfektionistisch. Wie ich heute weiß, sind das übliche, oft unerkannte Anzeichen von Hochbegabung bei Mädchen.

Insgesamt waren Lena und Nina zwei fröhliche, offene kleine Menschen und ihre Besonderheiten stellten im Alltag keine allzu große Einschränkung dar. Am meisten schlauchten meinen Mann und mich der ununterbrochene Rededrang und Wissensdurst der Mädels, aber so waren unsere Kinder eben und so liebten wir sie.

Mit der Schule begannen die Probleme

In den Niederlanden beginnt die Schule am Tag nach dem vierten Geburtstag. Die Schule, in der wir Nina und Lena angemeldet hatten, verteilte die Mädchen auf zwei Klassen, was wir gut und wichtig fanden. Nina verkraftete den Schulbeginn schlechter als Lena und weinte ein halbes Jahr lang bitterlich, wenn wir morgens die Schule verließen. Auch nach der Schule war sie oft ausgelaugt und missmutig. Wenn ich Fotos aus dieser Zeit anschaue, werde ich ganz emotional: Das Leuchten, das Nina vor dem Schulstart in den Augen hatte, war danach wie ausgeknipst.

Die Mädchen sind im Februar geboren, deswegen stand nach anderthalb Schuljahren die Entscheidung an, ob Lena und Nina von den Vorschulklassen direkt in die dritte Klasse wechseln, die der deutschen ersten Klasse entspricht oder ob sie besser zweieinhalb Jahre lang in der Vorschulklasse bleiben sollten. Die Lehrerin von Nina empfahl ihr den früheren Wechsel, da die halbjährlichen Schultests ihren großen Wissensvorsprung zeigten.

Denselben Wissensvorsprung erkannte auch Lenas Lehrerin, die von einem vorzeitigen Wechsel allerdings nichts wissen wollte: Lena sei sozial-emotional noch nicht so weit. Sie suche ständig den Kontakt zu Erwachsenen anstatt mit den anderen Kindern zu spielen. Außerdem seien bilinguale Kinder meist entwicklungsverzögert. Weil Lenas Lehrerin sie nicht wechseln lassen wollte, durfte auch Nina nicht wechseln und beide Mädchen blieben zweieinhalb Jahre in der Vorschulklasse.

Ich wollte nicht die „Besserwisser-Deutsche“ sein

Wie oft habe ich im Nachhinein gedacht, dass ich damals auf mein Bauchgefühl hätte hören sollen. Die Entscheidung der Schule klang in meinen Ohren ganz falsch und auch andere Eltern reagierten überrascht, als sie hörten, dass unsere Töchter länger in der Vorschulklasse bleiben sollten. Aber obwohl ich zu diesem Zeitpunkt schon ganz gut Niederländisch sprach und viele Lehrergespräche absolviert hatte: Das System war mir immer noch fremd und ich sah keine Möglichkeit, die Lehrerin von etwas anderem zu überzeugen. Auch wollte ich das niederländische Klischee der “Besserwisser-Deutschen” nicht erfüllen – ziemlich bescheuert im Nachhinein.

Die nächsten zwei Schuljahre wurden für die ganze Familie zur großen Herausforderung. Während Lena sich regelmäßig über Langeweile im Unterricht und die ihr zugewiesene Rolle als „Hilfslehrerin“ beschwerte, sozial aber gut integriert war, ging es Nina immer schlechter. Sie klagte jeden Morgen über Bauch- oder Kopfschmerzen, wollte nicht zur Schule, verhielt sich dort extrem angepasst, aber entlud ihren Frust jeden Nachmittag zuhause in Form von Wutanfällen.

Sie schlief abends nur noch mit großer Mühe ein und wurde jede Nacht mehrmals wach. Besserung erlebten wir nur während der Corona-Lockdowns oder wenn wir sie zwischendurch mal einen Tag zuhause ließen. Irgendwann wusste ich mir nicht mehr zu helfen und vereinbarte einen Termin bei einer Kinderpsychologin.

Ein kleiner Test mit großen Folgen

Durch die wöchentlichen Besuche bei der Kinderpsychologin und den Hilfestellungen, die sie uns an die Hand gab, ging es Nina etwas besser. In die Schule wollte sie aber nach wie vor nicht gehen. Nach ein paar Sitzungen schlug uns die Psychologin einen IQ-Test vor. Wir hatten nichts dagegen einzuwenden und griffen nach jedem Strohhalm, der uns hingehalten wurde.

Zwei Wochen später lud die Psychologin uns Eltern zum Gespräch ein und teilte uns mit, dass Ninas Gesamt-IQ über 130 lag, sie damit offiziell als hochbegabt galt und im Sprachbereich als höchstbegabt. Ich dachte zuerst, die Dame wolle uns veräppeln – mit Hochbegabung hatte ich mich nie beschäftigt und hielt sie insgeheim für eine von stolzen Eltern gestellte Diagnose.

In den Tagen darauf vertiefte ich mich in das Thema Hochbegabung und in die wenige Literatur zu Hochbegabung bei Mädchen. Fest stand für mich, dass wir die Schule über das Ergebnis informieren sollten – die Schulaversion von Nina hatte laut der Psychologin vor allem mit Unterforderung und dem Unterdrücken ihres Potenzials zu tun.

Aber bevor wir mit der Schule sprachen, entschieden wir uns, auch Lena testen zu lassen. Ich hatte gelesen, dass die Wahrscheinlichkeit eines ebenfalls hochbegabten Geschwisterkindes hoch war und wollte mir keinesfalls den Vorwurf machen, bei Lena etwas übersehen zu haben, auch wenn es dafür meiner Meinung nach keine deutlichen Signale gab. Der Wert von Lena fiel letztlich höher aus als der von Nina.

Meine Gefühle fuhren Achterbahn: Ich fühlte mich schlecht, dass ich die Anzeichen nicht früher erkannt hatte. Dass ich die längere Vorschulzeit hingenommen und fragwürdige Beurteilungen nicht stärker angefochten hatte. Ich fühlte mich überfordert – was bedeutete die Diagnose für die Kinder und uns Eltern? Aber ich fühlte mich auch von einer Last befreit: Insgeheim hatte ich mir die Schuld an Ninas Zustand gegeben. Ich war guter Dinge, dass es nun, mit einer offiziellen Diagnose, Hilfestellungen von der Schule geben würde.

Da die Sommerferien vor der Tür standen, war Eile geboten: Sollten Nina und Lena nach den Ferien vielleicht eine Klasse überspringen? Wir vereinbarten einen Termin mit der Schule und schickten den Lehrern im Vorfeld die Testergebnisse zu. Noch bevor wir uns hinsetzen konnten, eröffnete uns die Direktorin, dass die Testresultate zu hoch für den Unterricht an ihrer Schule seien. Dass auch ein Überspringen der Klasse keine Lösung wäre und wir nur zwei Möglichkeiten hätten: 1. akzeptieren, dass alles so bleibt, wie es ist oder 2. eine neue Schule suchen.

Neue Schule, neues Leben

Es fiel mir schwer, nicht in Tränen auszubrechen. In den letzten Jahren hatten wir so vieles alleine bewältigt, ohne Familie in der Nähe, und auch jetzt waren wir wieder ganz auf uns alleine gestellt? Aber es half ja nichts – weitermachen wie bisher war keine Option, deswegen folgte in den nächsten Wochen die intensive, komplizierte Suche nach einer passenden Alternative.

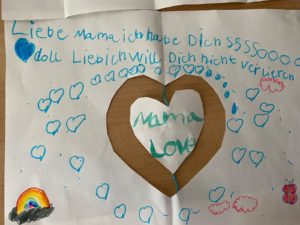

Im September erhielt ich den erlösenden Anruf: Eine Grundschule, die eine spezielle Klasse für hochbegabte Kinder hatte, würde Nina und Lena aufnehmen. Wir erzählten den Mädchen, dass sie hochbegabt seien und ab nächster Woche auf eine andere Schule gehen würden. Das war natürlich ein Schock und zunächst mit vielen Tränen verbunden.

Aber ab dem ersten Tag auf der neuen Schule wurde alles besser: Beide Mädchen blühten regelrecht auf, nun, da sie ihr Lerntempo selbst bestimmen konnten und von Gleichgesinnten umgeben waren. Leider mussten wir nach zwei Jahren ein weiteres Mal die Schule wechseln: Die Klasse, in der einige Kinder zahlreiche Zusatzdiagnosen hatten, war kaum noch zu händeln, weswegen ein Lehrer nach dem anderen die Flucht ergriff. So auch wir.

Trotzdem bereue ich den Schritt von damals keinen Moment. Beim nächsten Schulwechsel wussten wir viel besser, auf was wir achten mussten, damit die Mädchen einigermaßen gerne zur Schule gehen. Vor allem aber haben Nina und Lena durch die Diagnose und den Umgang mit anderen hochbegabten Kindern so viel Selbstvertrauen gewonnen. Das Gefühl, dass sie richtig sind.

Hochbegabte Mädchen – angepasst, sozial, übersehen?

Mit unserer Geschichte möchte ich vor allem Eltern von Mädchen ermutigen, den (möglicherweise subtilen) Anzeichen einer Hochbegabung nachzugehen. Obwohl Intelligenz gleichmäßig über beide Geschlechter verteilt ist, wird Hochbegabung immer noch häufiger bei Jungs diagnostiziert. Auch in der Hochbegabtenklasse von Lena und Nina saßen viel mehr Jungen als Mädchen.

Mädchen neigen viel eher dazu, ihre Begabungen zu verstecken und Durchschnittsverhalten zu imitieren, damit sie nicht auffallen oder ausgegrenzt werden. Das ist extrem auslaugend. Sie reagieren bei Unterforderung öfter mit psychosomatischen Beschwerden wie Kopf- oder Bauchschmerzen, Ängsten und depressiven Symptomen, während Jungen eher durch rebellisches Verhalten auffallen.

Rebellisches Verhalten ist für Eltern und Lehrer öfter der Anlass für IQ-Tests und Hochbegabung wird daher auch eher mit rebellischem Verhalten assoziiert. Wenn aber Hochbegabung bei Mädchen nicht oder zu spät erkannt wird, neigen sie dazu, ihr Leben lang unter ihrem Potenzial zu bleiben. Sie laufen Gefahr, ein niedriges Selbstwertgefühl zu entwickeln und anfälliger für Süchte und psychische Erkrankungen zu werden.

Ende gut, alles gut?

Die Diagnose hat uns viel gebracht, aber auch viel gekostet. Mit den Reaktionen auf die Hochbegabung unserer Töchter könnte ich ein Buch füllen, und es wäre kein fröhliches Buch. Auch heute noch müssen wir als Eltern viele Eigenheiten unserer Kinder aushalten und begleite, und vor dem Wechsel auf die weiterführende Schule im Sommer habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Bammel.

Aber ich habe den IQ-Test und was er ausgelöst hat, nicht eine Sekunde lang bereut. Nina und Lena sind zufriedene Kinder, die sich nicht mehr verstecken und verstellen müssen. Was ich bereue, ist, dass ich nicht eher auf mein Bauchgefühl gehört habe und dem Narrativ gefolgt bin, dass Mädchen sozial, beliebt und angepasst sein sollen – aber bitte nicht zu intelligent.

3 comments

Vielen lieben Dank für diesen Artikel! Über die weibliche Begabung kann man nicht genug schreiben – das wird so oft übersehen und ignoriert!!!

Danke, danke, danke für diesen Artikel. Ich fühle mich da sehr an unsere eigene Geschichte erinnert. 3 Kinder, der verhaltensauffällige (Beschreibung der Lehrer:innen) Sohn wurde eher zufällig getestet, die beiden jünger und älteren Schwestern danach. Alle drei hochbegabt und mit zusätzlich stark ausgeprägter Legasthenie. Mit dieser Kombi Gehör, Verständnis und Unterstützung zu finden – in Deutschland für uns unmöglich. Nach vielen Jahren internationaler Auslandsschulen ohne Auffälligkeiten begann für unsere Kinder eine Odyssee an Schulerfahrungen, Schulwechseln und emotionalen Talfahrten.

Mich als Mutter hat das oft an meine Grenzen gebracht und ich wünsche mir nichts mehr, als dass die Potentiale aller Kinder besser gesehen werden. Es wird nach wie vor in Normvrrhalten gedacht und behandelt.

Auch ich könnte über unsere Erfahrungen ein Buch schreiben.

Diese Kombi ist möglich? Legasthenie und Hochbegabung? Unsere Tochter hat eine Rechtschreibschwäche, wohingegen das Lesen keine Auffälligkeiten zeigt. Gestern wurde ich auch auf eine mögliche Hochbegabung bei ihr aufmerksam gemacht, wobei ich das aufgrund der RS direkt abwegig fand…